藏传佛教总纲(二)

(1)吐蕃赞普王朝

聂赤赞普(藏语:གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ།,肩承王,威利转写:gNya'-khri bTsan-po),一作聂赤赞布,是西藏传说中的第一位赞普,相当于现代的首任国王,天赤七王之一。他是山南地区的悉补野部首领,约公元前127年即位,为吐蕃之祖先。今乃东县境内的雍布拉康,传说是他修建的。统一藏区的松赞干布即33代孙,其后代延续至今。

传说聂赤赞普是天神下凡,出生于波密,后出游至山南。据说当年在雅隆河谷生活着游牧的吐蕃人,一天发现了一位语言和本地人不同的英俊的小伙子,人们非常奇怪,要求12位最聪明的苯教领袖前去探问,他们问这个小伙子从哪里来,他不会回答,只是手指天空,于是被认为是天神之子,12位巫师让他骑在脖子上,轮流将其驮回大家聚居的地方,拥立为王,以肩承之,故而得名「聂赤赞普」[1],为他建造了王宫—雍布拉康。其部落也因而得名「悉补野」,意为「来自波密」。聂赤赞普称王后,教会当地的人进行农耕,雅隆部落逐渐强大,以后各王都被称为「赞普」,其后吐蕃历代赞普尽管血缘关系不一,均奉其为祖先。直到第33代赞普松赞干布统一吐蕃各部落,建立了强大的吐蕃王国,聂赤赞普被尊称为第一位赞普。

(2)拉脱脱日聂赞

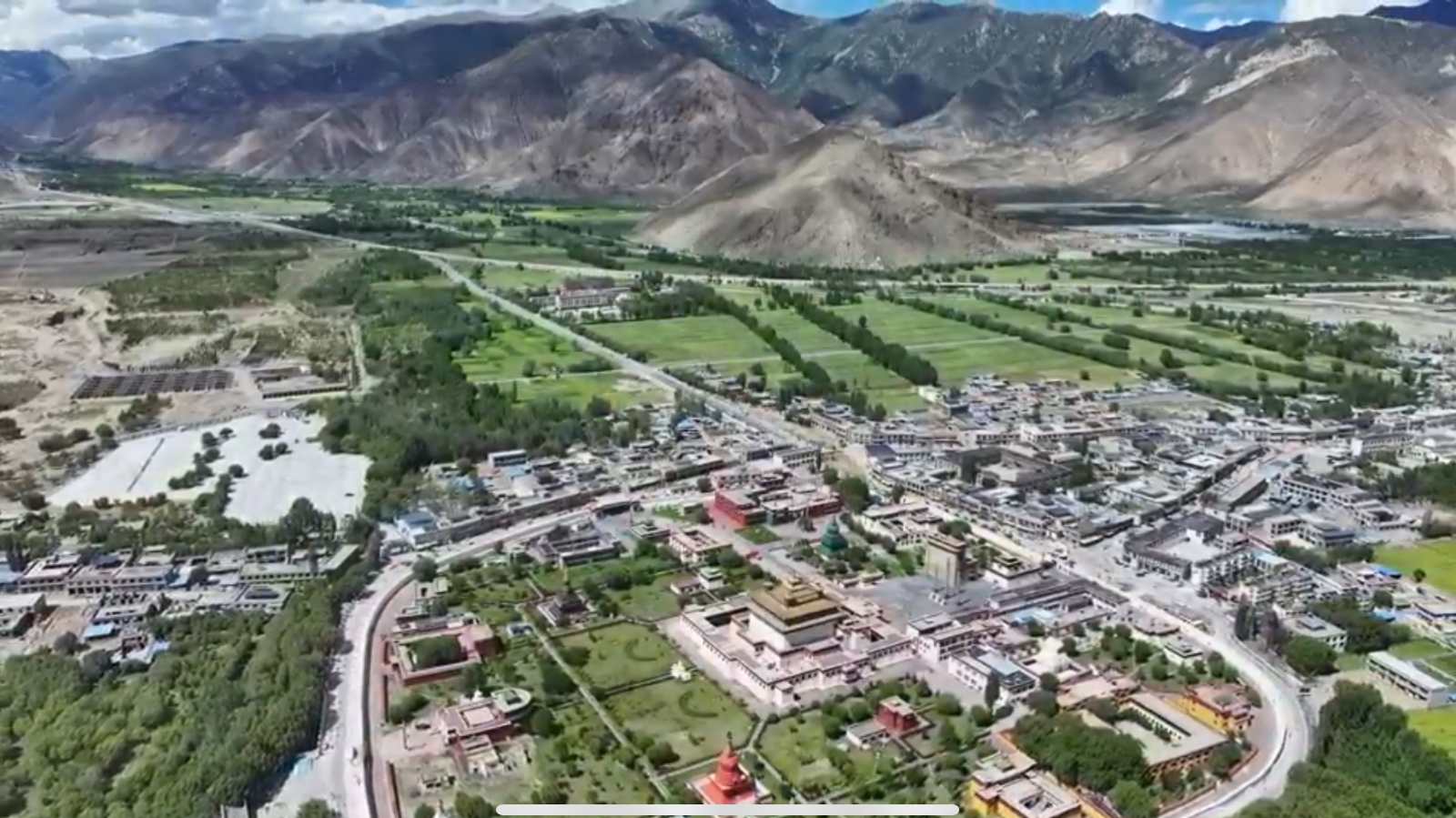

拉妥妥日聂赞(约公元254-374)(藏语:ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན།,威利转写:Lha tho tho ri gnyan btsan,?),又译为拉脱脱日聂赞(吐蕃王朝早期下赞五王第五位)等,《新唐书》作佗土度。按照藏族的传统他是吐蕃王朝第28任赞普,吐蕃王朝立国之君松赞干布的高祖父之父。山南琼结县雍布拉康。

「天赤七王」时期,赞普均在王子会骑乘时,即从屋顶向高空如虹般逝去。而自止贡赞普起,之后各代赞普均留陵墓于人间。止贡赞普之后,吐蕃社会进入平稳发展期。至拉托托日年赞时,吐蕃社会迎来了第二个转折阶段,而此次转折则主要以佛教的传入为契机。

据藏文古籍记载,自聂赤赞普至二十七代赞普拉托托日年赞,吐蕃均以苯教辅佐王政,而在拉托托日年赞时期,一装有宝塔、经书、佛衣的宝奁从天而降,虽然由于当时无人知晓其中含义,而被当作神物置之高位,但却被视为日后对吐蕃社会产生深远影响的佛教传入吐蕃之重要标志。 《贤者喜宴》上记载他因为供奉从天而降的佛教法器(当时他并不知道什么是佛教,天空传音说五世后会知道这些器物的秘密),而活了120岁。 1,《百拜谶悔经-诸佛菩萨名称经》2《佛说大乘庄严宝王经(英Kāraṇḍavyūhasūtra)》3,黄金佛塔(肘高金塔一尊)4 牟陀罗印/手印/六字真言的嘛呢石刻版。 5,《宝箧经》6,模具-十一面观音佛像)或《十善业道经》、一些说班智达心护,翻译师乐特瑟带来供奉。还有说法称,天竺人礼敬带来了这些佛教经典和法器,因为吐蕃当时缺乏信奉佛教的基础,无人识得此为何物,被当作神秘圣物加以崇奉。

(3)祖孙三法王

祖孙三法王指的是西藏历史上吐蕃时期三位著名的国王,即吐蕃第三十三代国王松赞干布,吐蕃第三十八代国王赤松德赞,吐蕃第四十一代国王赤热巴坚。这组画像中松赞干布国王居中,其他两位国王为左右,而且三位人物形象大小一致,这样的结构定式成为藏族唐卡、雕塑、壁画的内容。作品中的主题人物不是神,而是历史人物,他们的功绩在西藏史书上有详细记载,为了便于了解,这里选择《藏汉大辞典》中关于三位国王功绩的词条概要地作一介绍。

☸️松赞干布,

原名赤松赞(藏语:ཁྲི་སྲོང་བཙན།,威利转写:Khri Srong bTsan,藏语拼音:Chisongzän),尊号「松赞干布སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ]正直善良,深不可测之义)或

[言正直严明智慧深远之君王]。 ……在吐蕃王朝世系中为第三十三代。在位期间,建宫室于拉萨布达拉山,创制文字,开始译经,制定六大法规。先与尼泊尔公主联姻,后(公元641年)又与唐文成公主联姻,修建大昭寺、小昭寺。派遣贵族子弟到长安入国学,又从汉地引医药、数术、工艺等知识。对吐蕃经济、文化发展,及兄弟民族之间的联系,均有重大贡献。唐朝封为附马都尉、西海郡王,早卒,松赞干布逝世后,由其孙芒松芒赞继位。关于其年代有异说。 」(引自《藏汉大辞典》2991页)松赞干布依据「十善法」制定了吐蕃立国教民的一系列法律法规和伦理道德准则,包括「法律十五条」、「七大法律」和「人道十六则」等合计三十七条,详细在研究。其中属强制执行的法律只占很少一部分,大部分则属社会伦理范畴。

[五戒十善」为指导思想

松赞干布时期,大臣吞弥桑布扎最初翻译的几部佛经中有一部名为《十善经》,主要讲解佛教「十戒」(或称「十善法」)。 「十戒」的内容包括「身三」,即不杀、不盗、不淫;「口四」、即不两舌、不恶口、不妄言、不绮语;「意三」、即不贪、不嗔、不痴。身、口、意代表了行为、语言和思想。 「十戒」源于「五戒」,而又与「五戒」侧重不同。 「五戒」侧重于止恶,而「十戒」侧重于行善。由「十戒」而来的「十善」即以不净观离贪欲,以慈悲观离嗔恚,以因缘观离愚痴,以诚实语离妄语,以和合语离两舌,以爱语离恶口,以质直语离绮语,以救生离杀生,以布施离偷盗,以净行离邪淫。 「五戒十善」是佛教伦理道德的基础。以佛教的观点,守「五戒十善」可确保投生人天善趣,免堕三途,即使今生不能解脱,来生仍可继续修持。

据《贤者喜宴》记载,

(1)当时制定的「人道十六则」是在戒除「十不善」的基础上加上尊父、敬母、礼待出家人、尊重长辈、知恩图报和不欺害他人等六条而成。后来又进一步演化成更接近平民百姓日常生活的形式,即:

1皈依虔敬三宝;2敬重报答父母;

3以德回报有恩之人;4不犯上且听其言;5所行效仿贤哲;6潜心学习佛法及文字;7笃信因果,戒绝恶行;8对人莫生歹心,而应有益于人;

9行事公正不欺;10节制酒食;

11明知羞耻;12借债如期偿还;

13升斗斤两禁伪诈;14他人未委托之事,当禁无益之干涉;15做事有主见,遇变不乱;

16对所发之誓及保证视如生命。除了「人道十六则」外,其他的法律条文也有诸如褒奖英雄、贤哲和善良之人,谴责懦夫、恶人和违法者等既是社会伦理道德又是国家法制的内容。作为吐曹蕃国后的立国纲要的「基础三十六制」之一的「六大政要」中就明文规定要「奉行十善,舍弃非十善」,可见,上述三十七条法律和行为准则已成为吐蕃上至君臣,下至平民百姓所共同依奉的言行规范。